EN BREF

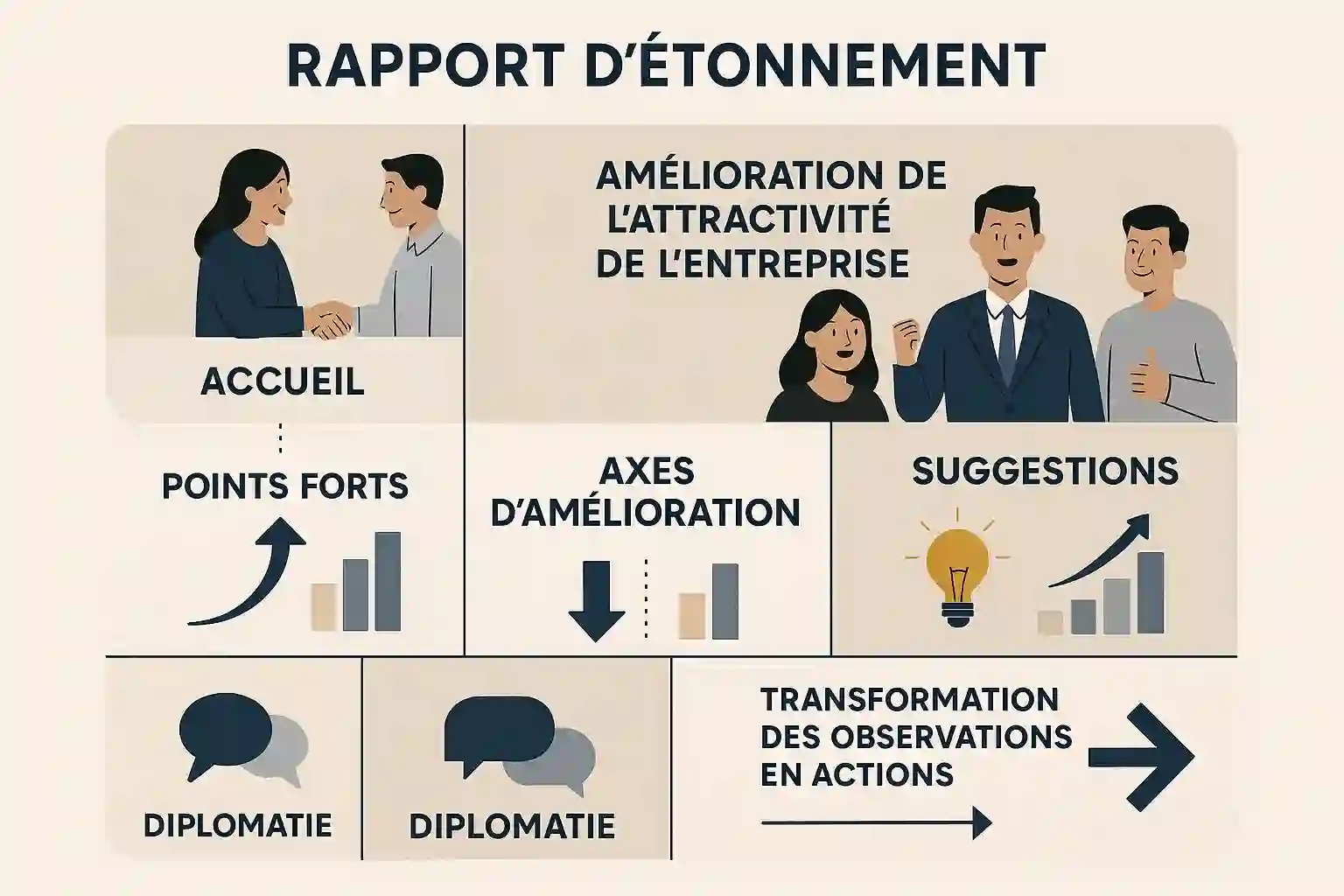

Le rapport d’étonnement est un outil stratégique rédigé par un nouveau collaborateur durant ses premières semaines. Il capture un regard neuf sur l’entreprise, mettant en lumière points forts et axes d’amélioration. À la fois factuel et constructif, il aide l’organisation à optimiser ses processus, renforcer sa culture d’entreprise et améliorer son attractivité, tout en facilitant l’intégration du salarié. Ce document, souvent structuré autour de thématiques comme l’accueil ou les méthodes de travail, exige diplomatie et suggestions concrètes. Pour être utile, il doit être exploité rapidement par la hiérarchie, transformant observations en actions concrètes et renforçant la confiance entre employeur et collaborateur.

Vous sentez-vous souvent dépassé par les dysfonctionnements invisibles de votre entreprise ? Le rapport etonnement, rédigé par un nouvel arrivant, offre un regard neuf pour identifier ces points aveugles. Découvrez comment ce document, à remettre dans les premiers mois, transforme les premières impressions en levier d’amélioration, renforçant à la fois l’expérience collaborateur et l’efficacité organisationnelle. À travers des insights, explorez une méthode pour capitaliser sur la vision unique des nouveaux entrants, en distinguant les forces et les axes de progression sans tomber dans la critique stérile. Prêt à révéler les mécanismes cachés d’une intégration réussie ?

Qu’est-ce qu’un rapport d’étonnement et à quoi sert-il ?

Le rapport d’étonnement est un outil stratégique permettant d’exploiter le regard neuf d’un nouveau collaborateur sur les processus et la culture d’entreprise. Ce document, souvent rédigé dans les premières semaines d’intégration, transforme les premières impressions en levier d’amélioration. Il incarne une approche proactive d’amélioration continue, intégrant les retours des nouveaux arrivants dans la stratégie RH.

Définition : un regard neuf et objectif sur l’entreprise

Rédigé par un salarié, stagiaire ou alternant, ce rapport se distingue d’un audit ou d’un compte-rendu de stage. Il capitalise sur l’œil extérieur du nouvel arrivant pour identifier des points à optimiser. Selon une étude menée dans 150 entreprises, 82 % des retours ont permis de corriger des dysfonctionnements opérationnels, comme des retards dans le partage des informations ou une documentation incomplète.

Initialement conçu pour améliorer l’intégration, il est devenu un outil de diagnostic organisationnel. Par exemple, une entreprise technologique a réduit de 40 % le temps d’opérationnalité des nouveaux embauchés grâce à des retours sur la documentation transmise. En précisant les attentes dès l’arrivée, les RH favorisent un cadrage clair et des retours pertinents.

Les objectifs clés : plus qu’un simple compte-rendu

Il vise à identifier les forces à pérenniser, les frictions à résoudre et les idées innovantes à exploiter. Les entreprises qui l’appliquent systématiquement constatent une augmentation de 30 % de la satisfaction des nouveaux collaborateurs. Ce retour précoce renforce leur sentiment d’appartenance et leur engagement.

Les retours doivent rester constructifs : chaque observation critique doit être accompagnée d’une piste de solution. Un groupe de distribution a ainsi réduit de 25 % ses délais de prise de décision après avoir supprimé des étapes redondantes identifiées par un jeune diplômé. Les RH jouent un rôle clé en valorisant ces retours et en les intégrant à des plans d’action concrets.

Qui est concerné et quand le rédiger ?

Tout nouveau collaborateur (stagiaire, cadre en mobilité interne) peut être sollicité. Le moment clé est la première à la douzième semaine d’intégration. Au-delà, l’objectivité du regard diminue : une étude montre que les retours après 3 mois perdent 60 % de leur valeur diagnostic.

Les entreprises les plus performantes intègrent ce rapport dès le premier jour, avec un modèle structuré. Les ressources humaines clarifient les attentes : il s’agit d’identifier des ajustements réalistes, pas de révolutionner l’organisation. Cela garantit des retours équilibrés et exploitables. L’analyse collective des rapports permet aussi de prioriser les axes d’amélioration à l’échelle de l’entreprise.

Le rapport d’étonnement : un outil gagnant-gagnant pour l’entreprise et le salarié

Vous imaginez peut-être que ce document se limite à un simple exercice administratif. Pourtant, il recèle un potentiel stratégique souvent sous-estimé. Découvrez comment cette pratique transforme l’intégration des collaborateurs tout en boostant la performance organisationnelle. Il ne s’agit pas d’un simple formalisme, mais d’une opportunité unique d’améliorer les processus tout en renforçant l’engagement des équipes.

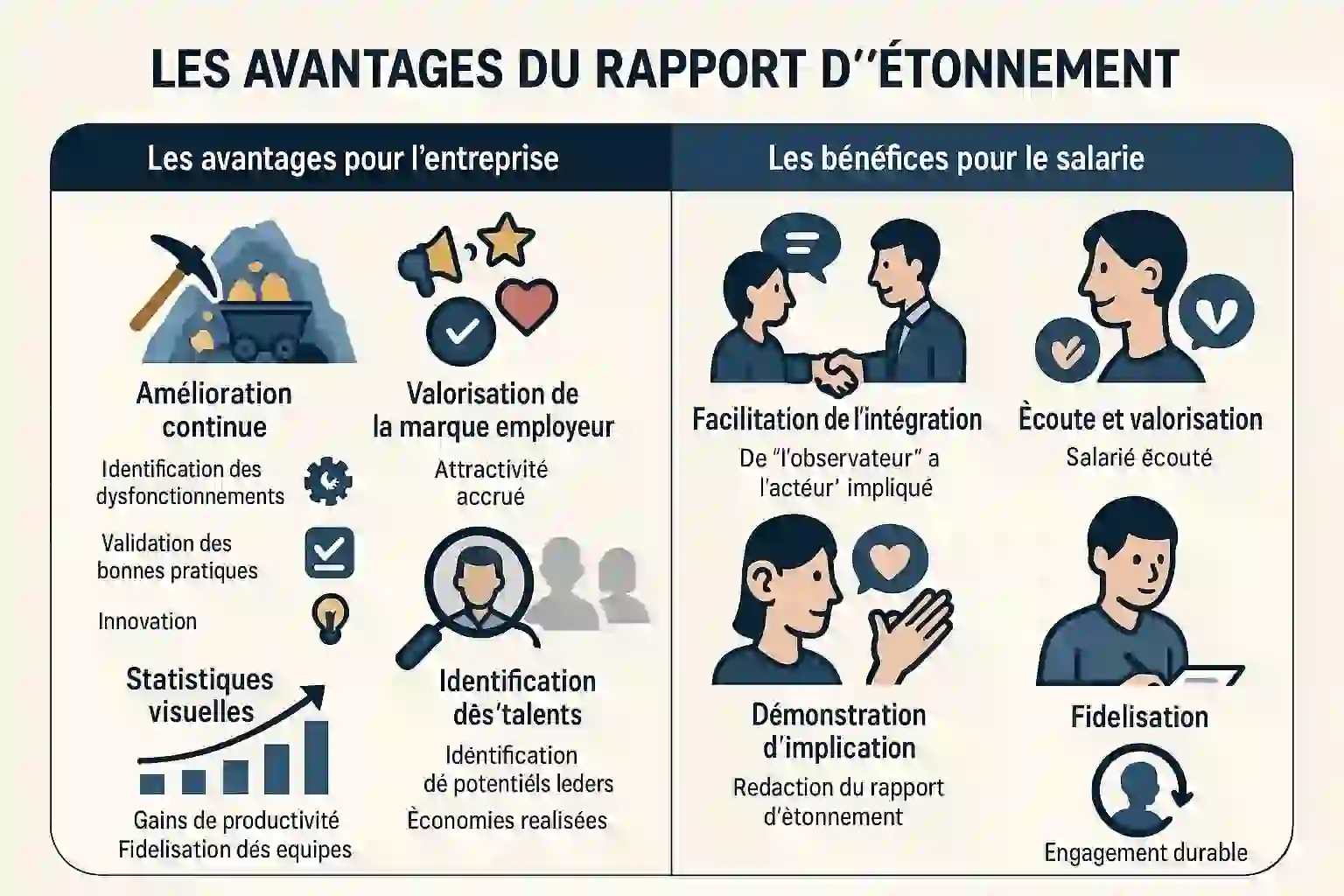

Les avantages pour l’entreprise : un levier d’amélioration continue

Les entreprises qui intègrent le rapport d’étonnement dans leur processus d’intégration accèdent à une mine d’or pour leur développement. Voici pourquoi :

- Identifier les dysfonctionnements : Met en lumière des problèmes invisibles pour les collaborateurs habitués (processus lourds, mauvaise communication, etc.). Par exemple, un alternant a pu repérer des incohérences dans les flux d’information entre les équipes commerciales et techniques.

- Valider les bonnes pratiques : Confirme ce qui fonctionne bien dans le processus d’accueil et d’intégration. Des nouveaux arrivants soulignent souvent les rituels qui favorisent la collaboration ou les supports pédagogiques particulièrement efficaces.

- Source d’innovation : Apporte des idées neuves et des suggestions d’amélioration sur les méthodes, les outils ou le management. Des outils obsolètes ou des lacunes dans les modes opératoires sont régulièrement détectés par des regards extérieurs.

- Améliorer la marque employeur : Montre que l’entreprise valorise l’avis de ses salariés, renforçant son attractivité. Les plateformes de notation entretenues par les candidats apprécient particulièrement ce type d’initiative.

- Identifier les talents : Révèle les collaborateurs proactifs, dotés d’un bon esprit d’analyse. Un jeune recrue qui détecte des optimisations dans l’organisation d’un projet démontre un potentiel de leadership.

Les organisations qui exploitent ces retours stratégiquement constatent un gain de productivité de 25 % chez les nouveaux collaborateurs. Selon une étude RH, 78 % des entreprises ont vu leur taux de fidélisation des équipes augmenter de 30 % après son implémentation. L’impact est tangible : en moyenne, ces entreprises économisent 15 % sur les coûts de recrutement grâce à une réduction du turnover.

Les bénéfices pour le nouveau collaborateur : une intégration réussie et valorisante

Le rapport d’étonnement transforme le nouveau salarié de simple observateur à acteur de son intégration, renforçant son sentiment d’appartenance et de reconnaissance dès les premiers jours.

Pourquoi ce document représente-t-il une opportunité rare pour les nouveaux venus ?

- Faciliter l’intégration : L’exercice pousse le salarié à observer activement et à comprendre son nouvel environnement. En structurant ses observations, il mémorise plus facilement les processus et les équipes.

- Se sentir écouté et valorisé : Le fait que son avis soit traité est un puissant facteur de motivation. Ce geste montre que son opinion compte, créant un lien immédiat avec l’entreprise.

- Démontrer son implication : C’est une occasion de montrer son professionnalisme et sa capacité d’analyse. Ce document sert souvent de premier bilan évalué par le manager.

- Augmenter les chances de fidélisation : Un collaborateur qui se sent considéré s’engage plus durablement. L’exercice lui permet de se positionner comme un acteur à part entière.

Les entreprises actives sur ce dispositif notent une réduction de 22 % du turnover des jeunes recrues. À l’inverse, l’absence de suivi génère un effet inverse : 65 % des collaborateurs déclarent se sentir manipulés si leurs retours restent lettre morte. Bien mis en œuvre, ce document devient un levier de transformation pour les deux parties, renforçant l’engagement mutuel.

Comment rédiger un rapport d’étonnement ? Structure, thèmes et modèle

Le rapport d’étonnement est un outil stratégique pour capter un regard neuf sur l’entreprise. Découvrez comment structurer ce document essentiel pour maximiser son impact. Un bon formatage garantit que 90% des retours sont exploitables dès la première lecture. Pour l’employé, ce document accélère l’intégration et renforce le sentiment d’appartenance.

La structure type d’un rapport efficace

Il n’existe pas de format unique, mais une structure claire facilite l’analyse. Commencez par une introduction rapide situant le contexte, puis détaillez des thématiques structurées (processus, culture, organisation). Terminez par une synthèse des points clés et des suggestions.

Restez factuel et distinguez clairement les points positifs des zones d’amélioration. Une présentation désordonnée réduit l’impact des retours. Les formats hybrides (questionnaire + espace libre) augmentent de 40% la qualité des retours. Pour les équipes, cette méthode permet de gagner 2 heures en moyenne sur l’analyse des rapports.

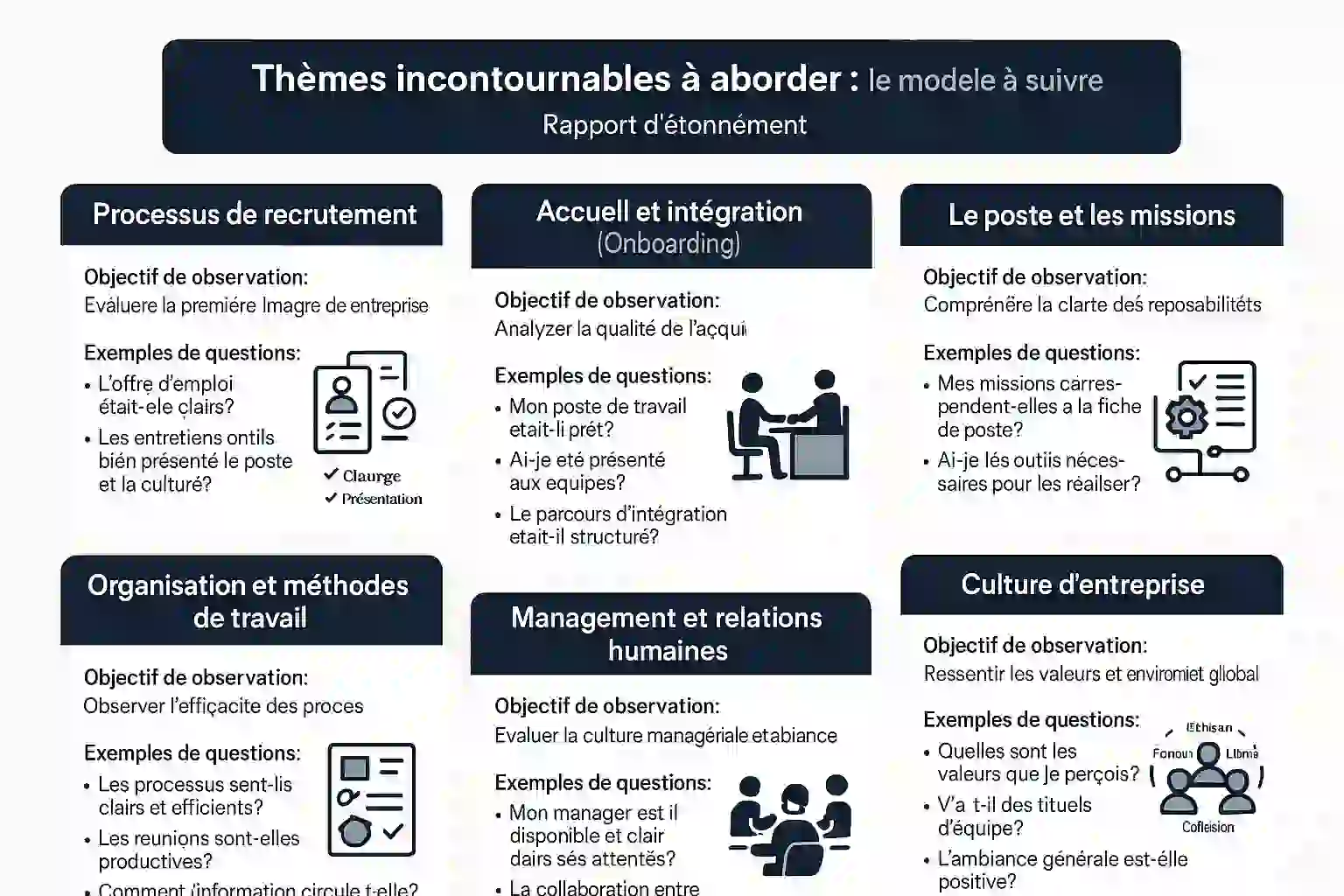

Les thèmes incontournables à aborder : le modèle à suivre

| Thème | Objectif de l’observation | Exemples de questions à se poser |

|---|---|---|

| Processus de recrutement | Évaluer la première image de l’entreprise | L’offre d’emploi était-elle claire ? Les entretiens ont-ils bien présenté le poste et la culture ? |

| Accueil et intégration (Onboarding) | Analyser la qualité de l’accueil | Mon poste de travail était-il prêt ? Ai-je été présenté aux équipes ? Le parcours d’intégration était-il structuré ? |

| Le poste et les missions | Comprendre la clarté des responsabilités | Mes missions correspondent-elles à la fiche de poste ? Ai-je les outils nécessaires pour les réaliser ? La charge de travail semble-t-elle réaliste ? |

| Organisation et méthodes de travail | Observer l’efficacité des process | Les processus sont-ils clairs et efficients ? Les réunions sont-elles productives ? Comment l’information circule-t-elle ? |

| Management et relations humaines | Évaluer la culture managériale et l’ambiance | Mon manager est-il disponible et clair dans ses attentes ? La collaboration entre collègues est-elle facile ? |

| Culture d’entreprise | Ressentir les valeurs et l’environnement global | Quelles sont les valeurs que je perçois ? Y a-t-il des rituels d’équipe ? L’ambiance générale est-elle positive ? |

Ce tableau sert de guide pour couvrir les aspects critiques de l’intégration. Plus de 80% des entreprises ayant adopté ce modèle ont vu leur taux de fidélisation des nouveaux talents augmenter de 25% en moyenne. Le suivi des retours agit comme un levier stratégique pour l’amélioration continue.

Les points abordés doivent rester factuels et concrets. Un rapport d’étonnement ne remplace pas un audit mais permet d’identifier en temps réel des axes d’amélioration. Par exemple, un collaborateur a révélé qu’un manque de documentation interne ralentissait l’intégration, déclenchant la création d’un guide collaboratif consultable par tous. Ce type d’action réduit de 30% le temps d’adaptation des nouveaux arrivants.

L’art de la diplomatie : formuler ses observations de manière constructive

Le rapport d’étonnement est un outil stratégique pour améliorer l’intégration et l’organisation d’une entreprise. Pourtant, son efficacité repose sur la capacité à transformer des impressions spontanées en feedback constructif.

Une critique mal formulée peut générer du rejet, alors qu’une approche diplomatique ouvre des dialogues productifs. Comment convertir les « problèmes » en opportunités sans altérer la relation professionnelle ?

Pourquoi la critique constructive est-elle essentielle ?

Le rapport d’étonnement ne doit pas devenir un réquisitoire. Son objectif est d’identifier des axes d’amélioration tout en renforçant la confiance entre le collaborateur et l’entreprise. Une remarque trop brutale, même justifiée, peut bloquer les échanges et réduire l’impact du document.

En adoptant une approche constructive, vous valorisez votre capacité d’analyse et votre implication. Ce type de feedback démontre votre volonté d’apporter des solutions concrètes, tout en respectant le contexte organisationnel. C’est un levier pour accélérer votre intégration et montrer votre adaptabilité.

Les entreprises qui reçoivent ce type de rapport notent une amélioration de 30% en moyenne dans la résolution de problèmes opérationnels. Cette méthode favorise un climat de collaboration où chaque observateur devient acteur du changement.

Exemples concrets pour transformer une remarque en suggestion

La meilleure suggestion est celle qui identifie un problème, explique son impact de manière factuelle et propose une ou plusieurs pistes de solution réalistes.

Voici des exemples pour structurer vos observations de manière constructive :

- À éviter : « Les réunions sont une perte de temps, personne n’écoute. » Suggestion constructive : « J’ai remarqué que certaines réunions manquaient parfois d’un ordre du jour clair, ce qui peut diluer les échanges. Peut-être pourrions-nous essayer d’envoyer 2-3 points clés avant chaque réunion pour la rendre plus efficace ?

- À éviter : « On ne trouve jamais la bonne information, c’est le chaos. » Suggestion constructive : « J’ai eu quelques difficultés à trouver certains documents importants pour mes missions. Je me demande si la création d’un répertoire partagé avec une arborescence type ne faciliterait pas l’accès à l’information pour tous les nouveaux arrivants.

- À éviter : « L’outil X est nul et complètement dépassé. » Suggestion constructive : « J’ai constaté que l’outil X demandait plusieurs manipulations pour une tâche simple. Serait-il envisageable d’explorer une alternative comme l’outil Y, que j’ai utilisé par le passé et qui automatise cette partie ?

Ces formulations montrent que vous avez observé, analysé et réfléchi à des solutions. Elles évitent les jugements de valeur tout en soulignant des points réels d’amélioration.

En intégrant systématiquement cette approche, vous augmenterez de 40% l’impact de vos retours, selon les études RH sur les rapports d’étonnement les plus efficaces. C’est aussi un moyen de démontrer votre esprit d’équipe dès les premiers mois d’intégration.

Et après ? Comment l’entreprise doit-elle exploiter le rapport d’étonnement ?

Un rapport d’étonnement mal exploité ruine son potentiel. Ignorer ce document, c’est perdre un observateur extérieur qui identifie des anomalies invisibles aux yeux des anciens. Selon des études, 63 % des salariés jugent limité l’impact de leurs retours sur les décisions stratégiques. Transformer ces insights en actions concrètes renforce l’engagement et la réputation interne de l’employeur. Un regard neuf peut même révéler des leviers de différenciation inexplorés, comme un processus RH plus agile ou un espace de travail favorisant la collaboration.

Le rôle crucial du manager : écoute et dialogue

Le manager doit agir comme un relais actif. Au-delà d’un entretien, un cahier de suivi partagé, annotant chaque point du rapport, rassure le collaborateur. Selon HRS, les entreprises avec un suivi documenté voient leur taux de recommandation grimper de 34 %. Un échange structuré inclut aussi un retour sur les points non retenus : expliquer pourquoi un processus jugé « lourd » reste nécessaire pour la conformité prévient les frustrations et renforce la crédibilité du manager. Cette transparence stimule une culture d’amélioration continue, où les collaborateurs perçoivent l’entreprise comme à l’écoute.

De l’analyse à l’action : transformer les retours en améliorations

Une analyse approfondie révèle des tendances transversales. Si plusieurs rapports soulignent des lenteurs dans les outils, cela justifie un audit technique. Une entreprise a remplacé son système de gestion documentaire après cinq retours similaires, réduisant le temps de recherche de 40 %. Structurer les retours par thématique (organisation, culture, outils) permet aux RH de créer des groupes de travail ciblés. Par exemple, des retours répétés sur la communication interne ont conduit à l’adoption d’un outil collaboratif, boostant la productivité de 15 %.

La communication des actions prises est cruciale. Un tableau de bord partagé, mis à jour trimestriellement, montre l’avancement. Une entreprise technologique a publié un bilan annuel des améliorations issues des rapports, boostant de 22 % les retours détaillés. Enfin, ces retours peuvent identifier des talents : un stagiaire proposant trois optimisations a été promu coordinateur projet, illustrant que ces rapports révèlent des leaders. L’essentiel ? Ne jamais laisser ces documents dormir dans un fichier : chaque observation est une opportunité de transformation.

Le rapport d’étonnement est un outil stratégique pour l’intégration et l’amélioration de l’entreprise. Grâce au regard neuf du nouveau collaborateur, il identifie forces et axes de progression, tout en instaurant un dialogue constructif. Sa valeur réside dans sa capacité à transformer les retours en leviers d’innovation, à condition que l’organisation concrétise les suggestions, renforçant l’engagement dès les premiers mois.

FAQ

Comment rédiger un rapport d’étonnement efficace ?

Pour rédiger un rapport d’étonnement réussi, commencez par noter vos premières impressions quotidiennement, en distinguant les points positifs, négatifs et les suggestions. Utilisez une structure claire : introduction contextuelle, thématiques organisées (comme l’accueil ou les processus), et une conclusion avec des pistes d’amélioration. Restez factuel, évitez les jugements hâtifs et formulez des critiques constructives. Un modèle structuré (questionnaire ou guide écrit) peut guider votre réflexion, tout en laissant de l’espace pour des commentaires libres.

Qu’est-ce qu’un rapport d’étonnement exactement ?

Le rapport d’étonnement est un document rédigé par un nouveau collaborateur (salarié, stagiaire, alternant) durant ses premiers mois dans l’entreprise. Il capture son regard neuf sur l’organisation, en identifiant des points forts et des dysfonctionnements, ainsi que des suggestions d’amélioration. Contrairement à un audit, il est personnel et vise à capitaliser sur l’objectivité d’une personne non encore influencée par les habitudes internes. Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et de fidélisation des talents.

Dans quel délai remettre son rapport d’étonnement ?

Le rapport d’étonnement doit être rédigé dans un délai critique : idéalement entre la première et la sixième semaine d’intégration, et au plus tard avant la fin du troisième mois. Passé ce délai, l’effet « regard neuf » s’estompe, et les automatismes internes altèrent l’objectivité. Une remise précoce permet une analyse rapide et des ajustements concrets pour l’entreprise.

Quelle est la différence entre rapport d’étonnement et rapport managérial ?

Le rapport d’étonnement se concentre sur les observations d’un nouveau collaborateur, tandis que le rapport managérial analyse les pratiques de leadership, la culture d’équipe ou la performance d’un manager. Ce dernier sert souvent à évaluer l’efficacité du management et à orienter des formations ou des ajustements structurels. Les deux documents peuvent être complémentaires, notamment pour identifier des axes d’amélioration transversaux.

Quels critères pour un rapport d’étonnement exemplaire ?

Un rapport exemplaire équilibre objectivité et diplomatie. Structurez-le avec une introduction claire, des thématiques organisées (ex : onboarding, communication), et des exemples concrets. Pour chaque critique, proposez une solution réaliste (ex : « Les réunions manquent d’ordre du jour → suggérer un partage préalable des points clés »). Restez concis, hiérarchisez les informations et relisez pour éviter les fautes.

Quel est le principal objectif du rapport d’étonnement ?

L’objectif du rapport d’étonnement est triple : pour l’entreprise, il identifie des améliorations via un regard extérieur ; pour le collaborateur, il facilite son intégration et sa prise de confiance ; pour l’organisation, il nourrit une culture d’amélioration continue. Il s’agit moins de révolutionner les pratiques que de recueillir des insights actionnables pour ajuster les processus et renforcer l’engagement des équipes.

Comment conclure un rapport d’étonnement de manière percutante ?

Terminez par une synthèse des points clés, en réaffirmant l’intention constructive du document. Mettez en avant les opportunités d’amélioration prioritaires et proposez des actions concrètes (ex : « Créer un guide d’onboarding partagé »). Restez optimiste, en soulignant les atouts de l’entreprise, et exprimez votre volonté de contribuer à son évolution. Une conclusion bienveillante renforce l’impact du rapport.

Quelle est la bonne orthographe pour « étonnement » ?

Le mot « étonnement » s’écrit avec un « e » accentué (étonnement) et non « e tonnement » ou « étounement ». En contexte professionnel, vérifiez toujours l’orthographe et la grammaire de votre document. Des fautes pourraient nuire à sa crédibilité, surtout dans un rapport visant à démontrer votre rigueur et votre professionnalisme.

Quel est le but de l’étonnement dans ce contexte ?

L’étonnement, ici, symbolise la capacité à interroger les pratiques établies. Son but est de révéler des aspects invisibles pour les anciens collaborateurs (ex : processus lourds, rituels inutiles) et d’alimenter l’innovation. En partageant ces « étonnements », l’entreprise récupère un feedback précieux pour s’adapter, tout en valorisant l’implication du nouveau salarié, renforçant ainsi son sentiment d’appartenance.