EN BREF

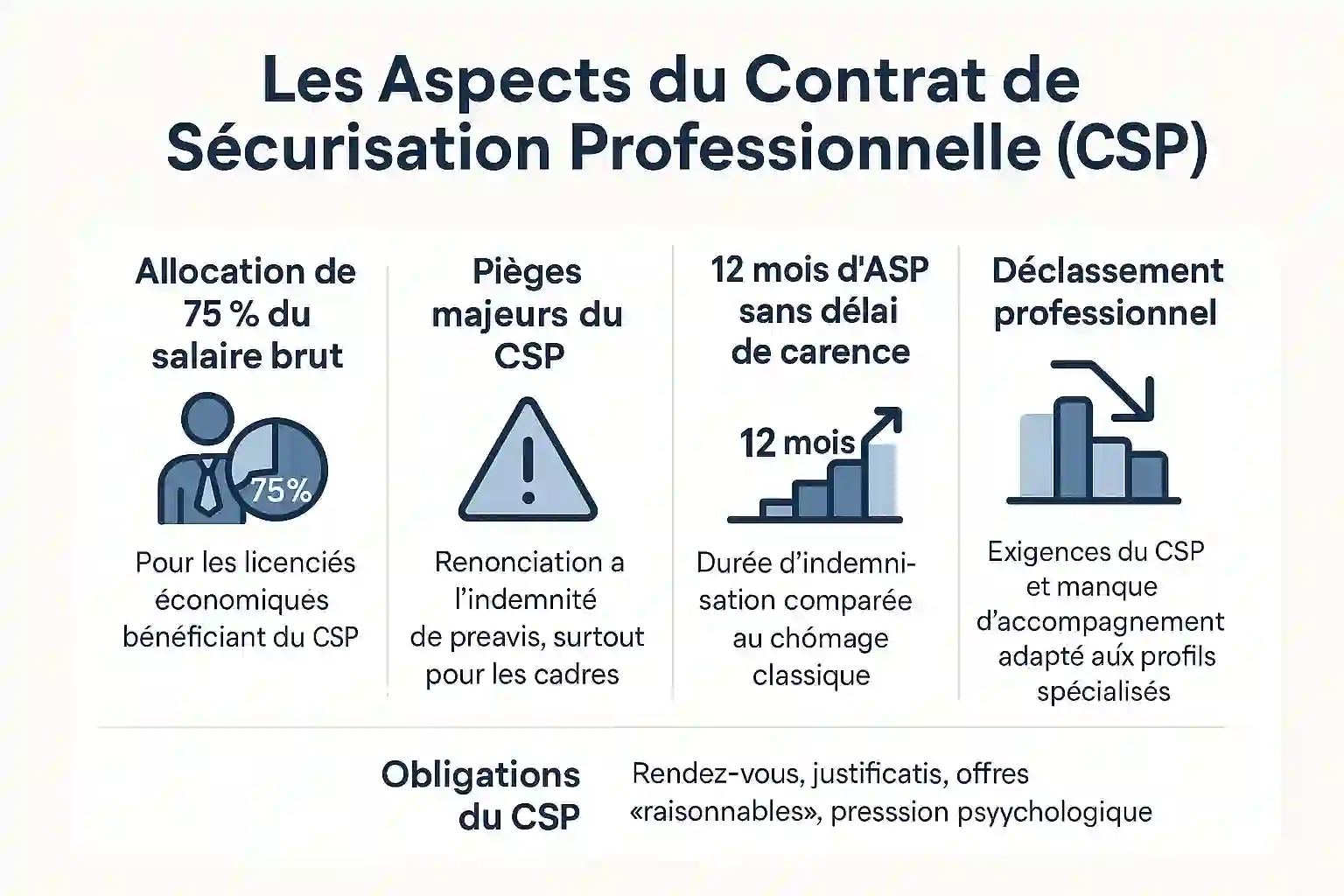

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), alléchant avec son allocation (ASP) à 75% du salaire brut pour les licenciés économiques, cache des pièges majeurs . En acceptant le CSP, le salarié renonce à son indemnité de préavis , une perte conséquente pour les cadres. Les 12 mois d’ASP, sans délai de carence, limitent la durée d’indemnisation future comparés au chômage classique . Les obligations (rendez-vous, justificatifs, acceptation d’offres « raisonnables ») génèrent une pression psychologique pouvant mener à un déclassement professionnel . Enfin, l’accompagnement personnalisé reste souvent inadapté aux profils spécialisés, rendant cette solution complexe à évaluer avant décision.

Perdez-vous 15 000€ sans vous en rendre compte en acceptant le CSP après un licenciement économique ? Découvrez comment l’Allocation de Sécurisation Professionnelle, censée sécuriser votre avenir, cache des pièges financiers et psychologiques que des milliers de cadres découvrent trop tard. Préavis perdu, pression démesurée, calculs aléatoires : une décision irréversible en 21 jours qui pourrait coûter cher à votre portefeuille et à votre projet professionnel. Entre déclassement forcé, perte de droits au chômage et accompagnement rigide, ce dossier dévoile les failles du CSP pour vous éviter de tomber dans ses pièges. Préparez-vous à évaluer vos options avant de signer.

Le CSP, une promesse de retour à l’emploi… mais à quel prix ?

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est présenté comme une solution rassurante pour les salariés licenciés. Pourtant, derrière ses avantages apparents se cachent des risques financiers et professionnels méconnus. Accepter ou refuser ce dispositif engage des conséquences irréversibles. Comprendre ses pièges avant de signer est donc crucial.

Qu’est-ce que le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ?

Le CSP s’adresse aux salariés en CDI licenciés pour motif économique, dans des entreprises de moins de 1000 salariés ou en redressement judiciaire. Il remplace le préavis par une Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) versée pendant 12 mois maximum. L’objectif officiel : faciliter un retour à l’emploi via un suivi renforcé, sans délai de carence.

Les avantages apparents à ne pas prendre pour acquis

L’ASP à 75 % du salaire brut et l’accompagnement personnalisé par France Travail sont souvent mis en avant. Pourtant, ces bénéfices cachent des revers : les cadres ou hauts salaires perdent parfois plus qu’ils ne gagnent en renonçant à leur préavis. Exemple : un cadre avec un préavis de 6 mois à 5000 € mensuels perd 30 000 € de salaire, contre une ASP limitée à 12 mois. L’obligation d’accepter des offres d’emploi « raisonnables » (définies par la rémunération, la proximité géographique et les compétences) peut imposer un déclassement sous peine de perdre l’ASP.

Moins de 40 % trouvent un emploi durable (CDI ou CDD > 6 mois). Après 12 mois, le passage à l’ARE entraîne une baisse à 57-75 % du salaire brut. Le délai de réflexion de 21 jours est court : vérifier son droit à l’indemnité de préavis et solliciter la prime de reclassement, utile pour reprise ou écart de salaire.

Le piège financier n°1 : La perte sèche de votre indemnité de préavis

Accepter le CSP signifie faire une croix sur son indemnité de préavis. Pour beaucoup, c’est le premier et le plus coûteux des pièges, transformant un avantage supposé en un très mauvais calcul financier.

Pourquoi votre préavis n’est-il pas payé ?

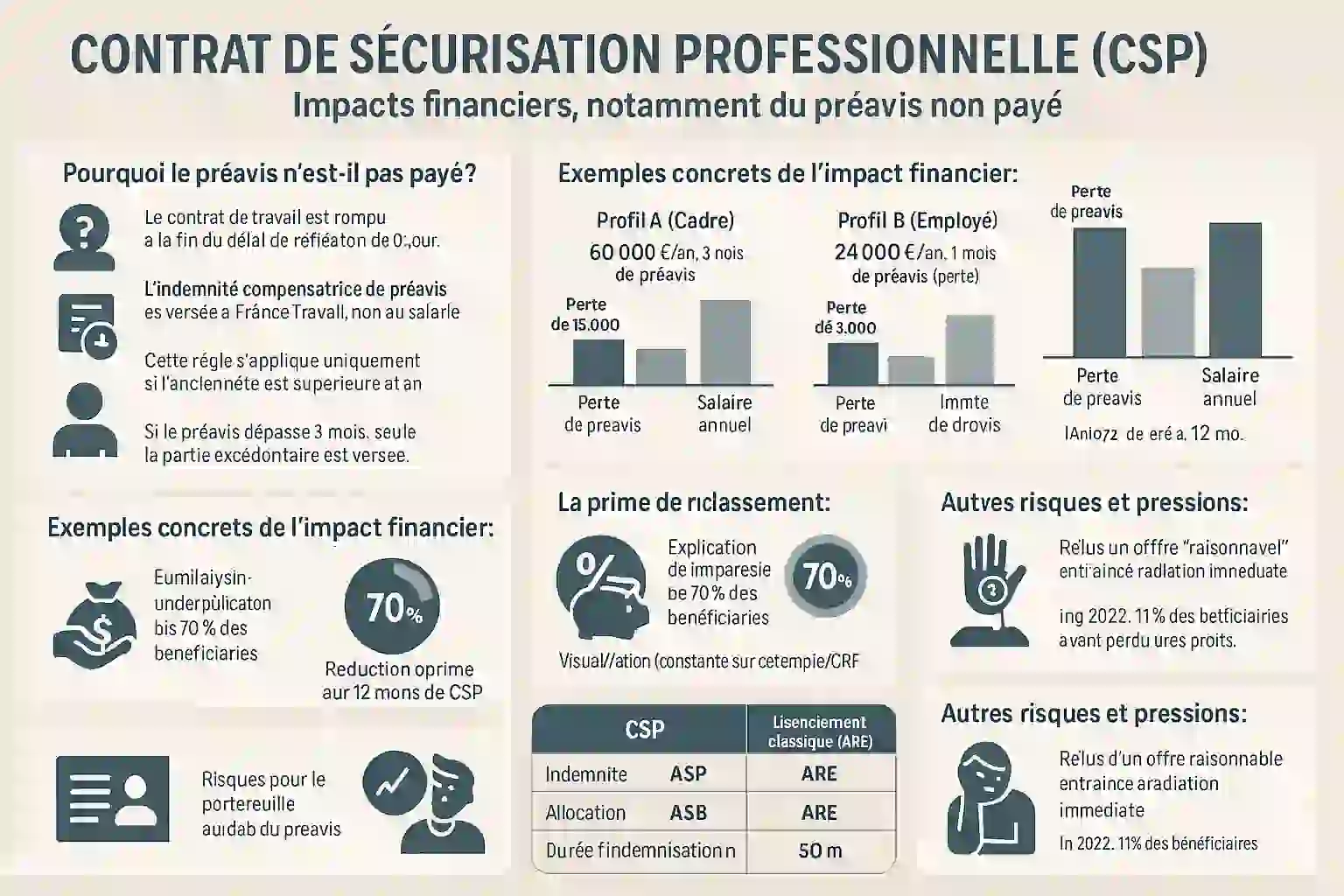

Lorsque vous acceptez le CSP, votre contrat de travail est rompu dès la fin du délai de réflexion de 21 jours. Aucun préavis n’est effectué, et l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas versée directement au salarié. À la place, l’employeur transfère cette somme à France Travail, qui la réinvestit dans le dispositif. Cette règle s’applique uniquement si vous avez au moins un an d’ancienneté. Si votre préavis théorique dépasse 3 mois de salaire, seule la partie excédentaire vous est versée.

Le calcul à faire avant d’accepter : un exemple concret

Prenons deux profils pour illustrer l’impact :

- Profil A (cadre, 60 000 €/an, 3 mois de préavis) : En acceptant le CSP, vous perdez 15 000 € (3 mois de salaire brut à 5 000 €). Cette somme est versée à France Travail, sans compensation directe pour vous.

- Profil B (employé, 24 000 €/an, 1 mois de préavis) : La perte est limitée à 2 000 €, ce qui rend le CSP moins risqué financièrement.

La règle des 3 mois s’applique ici : seul le montant au-delà de cette limite serait récupéré. Pour un cadre, cela représente une perte sèche majeure. En revanche, si vous avez moins d’un an d’ancienneté, l’intégralité de votre indemnité vous est versée, rendant le CSP moins pénalisant.

Attention donc : l’analyse du piège du préavis dépend de votre ancienneté et de votre salaire. Un cadre avec un préavis long et un revenu élevé subit un impact financier bien plus lourd qu’un employé. Avant de signer, vérifiez vos droits et effectuez les calculs précisément pour éviter une décision coûteuse.

Au-delà du préavis : les autres risques pour votre portefeuille

Une allocation (ASP) pas toujours plus avantageuse

Le taux de 75 % de l’ASP cache des pièges. Si votre indemnité de préavis dépasse 3 mois de salaire, seule la partie au-delà vous est versée. Un cadre touchant 5 000 €/mois avec 6 mois de préavis perd 15 000 € non récupérables.

L’ARE, à 57 %, s’étend sur 24 mois (ou plus selon l’âge). Un gain mensuel en ASP peut donc devenir un déficit global.

La douche froide après 12 mois : basculement en ARE et droits réduits

À l’issue du CSP, l’ARE remplace l’ASP. L’allocation chute à 57 %, et chaque jour d’ASP est déduit des droits ARE. Un CSP de 12 mois érode 18 mois d’ARE pour un moins de 55 ans.

Selon Pôle Emploi, 38 % retrouvent un CDI en 12 mois. Cette perte de 6 mois d’ARE peut coûter 10 000 € sur 2 ans.

La prime de reclassement, une aide souvent méconnue

Égale à 50 % des droits ASP restants, cette prime est ignorée par 70 % des bénéficiaires (enquête 2023). Conditions : emploi (CDI ou CDD > 6 mois) avant le 10e mois de CSP et demande sous 30 jours.

Exemple : 4 mois restants = 2 mois d’ASP en plus. Une manne sous-utilisée.

| Critère | CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) | Licenciement classique (ARE) |

|---|---|---|

| Indemnité de préavis | Non versée (sauf si > 3 mois) | Versée (si dispensé d’exécution) |

| Allocation | ASP : 75 % du salaire brut | ARE : 57 % du salaire brut |

| Durée d’indemnisation | 12 mois max | Jusqu’à 24 mois (ou plus) |

| Impact sur les droits futurs | Durée du CSP déduite des droits ARE | Pas d’impact |

| Délai de carence | Aucun | Avec différé |

Les 12 mois de CSP sont un sas. En cas d’échec, vérifiez vos droits ARE dès le départ et anticipez la prime de reclassement (30 jours pour la déposer après l’emploi).

Un refus d’offre « raisonnable » entraîne une radiation immédiate. En 2022, 12 % ont perdu leurs droits. Une pression constante sur les finances et le moral.

Un accompagnement sous haute tension : les contraintes cachées du CSP

Des obligations strictes et un suivi infantilisant

Le CSP impose un cadre rigide : entretiens obligatoires, formations imposées et justification mensuelle des démarches. Un manquement non justifié entraîne une radiation, rendant le dispositif stressant. Les démarches administratives (actualisation, validation du Plan de Sécurisation Professionnelle) semblent souvent inadaptées aux profils spécialisés. Par exemple, un cadre expérimenté peut être contraint de justifier de recherches pour des postes éloignés de son expertise, bloquant des opportunités plus pertinentes.

L’épée de Damoclès de « l’offre raisonnable d’emploi » (ORE)

Refuser deux ORE entraîne une radiation automatique. Une ORE se base sur la proximité géographique, l’adéquation des compétences et un salaire cohérent avec le marché. En zones économiquement fragiles, les ORE proposent souvent des postes sous-payés, poussant certains à accepter des emplois inférieurs à leurs qualifications pour ne pas perdre leurs droits. Par exemple, un ingénieur senior pourrait se voir proposer un poste junior à 30 % de son salaire précédent, sous prétexte de « cohérence régionale ».

Un accompagnement « personnalisé » souvent standardisé

Loin de la promesse d’un suivi individualisé, les conseillers débordés limitent leur aide à des conseils génériques sur le CV ou les entretiens. Pour des reconversions complexes, cette approche manque de profondeur. Le CSP reste efficace pour les métiers en tension, mais peine à répondre aux besoins atypiques. Un chef de projet souhaitant basculer vers le numérique, par exemple, pourrait ne recevoir que des pistes en gestion de projet classique, ignorant ses nouvelles ambitions.

- Justification permanente : Obligation de prouver ses recherches d’emploi actives chaque mois, sous peine de sanctions. Une tâche chronophage pour ceux en reconversion.

- Rendez-vous imposés : Entretiens réguliers avec un conseiller. L’absence non justifiée peut annuler des semaines de suivi.

- Acceptation obligatoire : Refuser deux ORE entraîne la radiation du dispositif. Un risque majeur pour les salariés en reconversion ou en mobilité géographique.

Le piège psychologique : quand le CSP pèse sur le moral et le projet professionnel

La pression du chrono et de la performance

Accepter le CSP, c’est s’engager dans une course contre la montre. Les 21 jours pour répondre à l’offre imposent une urgence stressante, amplifiée par les 12 mois pour retrouver un emploi. Ce délai court pousse souvent à accepter des postes éloignés de ses compétences, par peur de perdre les allocations.

Un sentiment d’insécurité et de perte de contrôle

Les obligations du CSP transforment la recherche d’emploi en parcours semé d’embûches. Chaque rendez-vous manqué, chaque refus d’offre « raisonnable » menace de couper les aides. Cette surveillance constante génère une anxiété chronique : 36 % des bénéficiaires souffrent d’anxiété liée aux règles. Pire : le déclassement professionnel, en acceptant des postes sous-qualifiés, mine l’estime de soi.

Gérer l’incertitude et la frustration

Face à cette pression, trois réflexes s’imposent. Premièrement, définir son projet professionnel avant toute démarche, pour éviter les décisions impulsives. Deuxièmement, argumenter avec son conseiller pour refuser des offres inadaptées, en justifiant par son expérience. Enfin, solliciter son réseau : 78 % des bénéficiaires accompagnés par des pairs ont évité l’isolement. Une chose est claire : le soutien moral peut sauver un parcours.

« Au-delà des chiffres, le véritable piège du CSP est parfois la charge mentale qu’il impose, transformant une période de transition en une course contre la montre stressante et déstabilisante. »

Le CSP, conçu pour sécuriser, peut devenir un fardeau invisible. Entre calculs financiers complexes et peur de l’échec, le risque est grand de se perdre soi-même. Or, 73 % des CSP+ (Catégories Socio-Professionnelles) réussissent à surmonter ces épreuves… mais uniquement en maîtrisant les arcanes du dispositif dès le départ.

CSP ou pas CSP ? Conseils pratiques pour déjouer les pièges

Identifiez votre profil : pour qui le CSP est-il le plus risqué ?

Le CSP peut cacher des inconvénients selon votre situation. Les cadres et hauts salaires perdent l’indemnité de préavis, souvent supérieure à l’ASP. Les professionnels spécialisés subissent un accompagnement inadapté à leurs compétences pointues. Les proches de la retraite manquent de temps pour une reconversion, et les projets entrepreneuriaux sont limités par les obligations de recherche d’emploi salarié.

- Cadres et hauts salaires : perte de l’indemnité de préavis.

- Professionnels spécialisés : accompagnement inefficace pour des métiers rares.

- Proches de la retraite : 12 mois insuffisants pour rebondir.

- Projets entrepreneuriaux : contraintes incompatibles avec un lancement.

Quelles sont les alternatives au Contrat de Sécurisation Professionnelle ?

Le licenciement classique préserve l’ARE et l’indemnité de préavis, plus rentable pour certains. Le congé de reclassement, réservé aux grandes entreprises, propose une allocation de 65 % du salaire et un accompagnement personnalisé.

- Licenciement classique : indemnité de préavis + ARE.

- Congé de reclassement : allocation de 65 % du salaire, sur 4 à 12 mois.

Votre checklist ultime avant de signer

Comparez indemnité de préavis et ASP : une perte de 75 % est possible pour un préavis de 6 mois. Vérifiez la prime de reclassement (50 % des droits restants, versée en deux fois). Évaluez si vos projets (reconversions, création d’entreprise) sont compatibles avec le CSP. Négociez une rupture conventionnelle pour plus de flexibilité. Consultez un expert pour vérifier les offres d’emploi « raisonnables ».

- Comparez indemnité perdue à l’ASP sur 12 mois.

- Vérifiez la prime de reclassement : reprise sous 10 mois.

- Évaluez votre projet : incompatible avec les obligations du CSP.

- Négociez une rupture conventionnelle pour éviter les contraintes.

- Consultez un expert pour identifier des recours.

Une analyse rigoureuse évite les pièges. Votre situation doit guider le choix entre CSP et alternatives. Une décision éclairée, appuyée sur des calculs précis, protège vos finances et votre projet professionnel.

Le CSP, bien qu’alléchant sur le papier, cache des pièges financiers, des contraintes rigides et un impact psychologique sous-estimé. Une décision éclairée, tenant compte de son profil et de ses ambitions, est cruciale pour éviter les écueils d’un dispositif qui, s’il n’est pas maîtrisé, peut compromettre à la fois la stabilité économique et l’épanouissement professionnel à long terme.

FAQ

Quels sont les principaux pièges du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ?

Le CSP, bien que présenté comme un accompagnement renforcé vers le retour à l’emploi, comporte plusieurs risques. Parmi eux : la perte de l’indemnité de préavis (sauf si celle-ci dépasse 3 mois de salaire), une durée d’indemnisation limitée à 12 mois, et la déduction de cette période des droits futurs au chômage. Les obligations strictes (rendez-vous obligatoires, justification de ses démarches) et le risque de radiation après deux refus d’offres d’emploi raisonnables en sont des contraintes majeures. Enfin, pour les cadres ou les hauts salaires, le manque à gagner lié à l’absence d’indemnité de préavis peut surpasser les avantages de l’ASP (Allocation de Sécurisation Professionnelle).

Qui prend en charge les 21 jours de réflexion du CSP ?

Les 21 jours pour accepter ou refuser le CSP sont intégralement pris en charge par l’employeur. Pendant ce délai, le salarié perçoit son salaire habituel. Ce délai est décisif : il permet de peser le pour et le contre financièrement et professionnellement, notamment en comparant le montant de l’ASP (75 % du salaire brut) à l’indemnité de préavis perdue.

Le CSP est-il plus avantageux que le chômage classique (ARE) ?

Le CSP offre un taux d’indemnisation plus élevé (75 % vs. 57 % pour l’ARE) et aucun délai de carence, mais son avantage est à nuancer. La perte de l’indemnité de préavis, souvent conséquente pour les cadres ou les hauts salaires, peut compenser ce gain mensuel. De plus, après 12 mois de CSP, le basculement en ARE entraîne une réduction des droits au chômage, alors qu’un licenciement classique permet un accès à l’ARE pendant une durée plus longue (jusqu’à 24 mois selon l’âge). Le choix dépend donc de votre profil et de votre projet professionnel.

Quels sont les inconvénients du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ?

Outre la perte de l’indemnité de préavis, le CSP impose des contraintes strictes : participation à des ateliers, validation mensuelle des démarches de recherche d’emploi, et obligation d’accepter deux offres raisonnables sous peine de radiation. L’accompagnement, bien que personnalisé sur le papier, peut s’avérer standardisé, surtout pour les profils spécialisés. Enfin, la pression psychologique liée au délai de 12 mois et aux risques de déclassement professionnel est un frein pour certains.

Peut-on rester en arrêt maladie après un licenciement économique avec CSP ?

Oui, un arrêt maladie est possible après un licenciement économique, même en CSP. Toutefois, le CSP est suspendu durant cette période. À la place, l’assuré perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. La reprise d’activité à l’issue de l’arrêt réactive automatiquement le CSP, à condition de respecter les démarches d’information envers France Travail.

Est-il possible de réaliser une formation pendant son CSP ?

Oui, le CSP inclut un accompagnement personnalisé qui peut intégrer des formations. Cependant, celles-ci sont souvent généralistes et peu adaptées aux projets spécifiques. De plus, leur suivi est obligatoire : un non-respect peut justifier une radiation. Pour une reconversion ciblée, mieux vaut anticiper en mobilisant le CPF (Compte Personnel de Formation) avant de signer le CSP.

Quand est-il préférable de refuser le CSP ?

Le CSP est à éviter pour certains profils : les cadres ou hauts salaires (en raison de la perte de l’indemnité de préavis), les professionnels spécialisés (accompagnement souvent inadapté), les personnes proches de la retraite (durée d’accompagnement insuffisante) et les futurs entrepreneurs (contraintes incompatibles avec un projet d’auto-entrepreneuriat). Un licenciement classique, permettant de conserver l’indemnité de préavis et des droits ARE plus étendus, peut alors être préférable.

Quel est le délai de 21 jours pour accepter ou refuser un licenciement économique ?

Le délai de 21 jours commence à courir après la réception de la lettre de licenciement. Durée cruciale, il permet d’évaluer les implications financières et professionnelles du CSP. Un refus après ce délai entraîne un licenciement classique, avec les droits au chômage (ARE) et le versement de l’indemnité de préavis. Ce choix est irréversible : une fois le CSP accepté, il est impossible de revenir en arrière.

Comment éviter le délai de carence de Pôle Emploi ?

Le CSP élimine le délai de carence (7 jours sans versement) et les différés d’indemnisation liés aux congés payés ou aux indemnités de rupture supérieures au minimum légal. Pour les autres cas (ARE classique), seule une demande d’avance d’ARE auprès de Pôle Emploi peut atténuer ce délai, sous conditions de ressources. Le CSP reste donc une solution pour éviter ces délais, mais son choix doit être motivé par une analyse globale.