EN BREF

Les enseignements généraux (GES) forment un socle commun incontournable, mêlant culture générale, esprit critique et communication orale/écrite. Au cœur de « my GES », chaque étudiant construit un parcours unique, illustré par des initiatives comme l’alliance ENGDE-TIIME révolutionnant la comptabilité, les workshops immobiliers ouverts sur le Mexique, ou le concours d’éloquence des Campus Eductive. Ces expériences, de l’alternance plébiscitée par Lola Beck à la finalisation de projets concrets, renforcent une éducation équilibrée, préparant à la spécialité tout en façonnant des citoyens éclairés. Incontournables pour le diplôme, ils développent des compétences transversales valorisées par les recruteurs.

Les GES universitaires, ces enseignements généraux souvent sous-estimés, déroutent pourtant de nombreux étudiants par leur utilité supposée. Pourtant, derrière leur caractère obligatoire se cache une stratégie pédagogique cruciale pour forger une éducation équilibrée. Prenez l’exemple de Lola BECK, qui valorise l’alternance pour son ouverture sur le terrain : cela illustre comment « my ges » transforme ces matières en tremplin vers des compétences transversales inestimables. Découvrez comment ces cours, bien plus qu’un simple prérequis, mêlent analyse, communication et ouverture culturelle – comme lors du concours d’éloquence sur les expressions françaises – tout en préparant subtilement votre spécialisation future, à l’image des workshops immobiliers internationaux.

Qu’est-ce que les « GES universitaires » ? Le socle de votre réussite

Les GES universitaires, pour Généraux Enseignements Supérieurs, constituent un tronc commun obligatoire pour tous les étudiants, quel que soit leur filière. Ces cours (français, histoire, sciences, etc.) forment un socle indispensable à l’obtention de votre diplôme. Le terme « my ges » évoque votre trajectoire singulière à travers ces enseignements, qui façonnent votre ouverture d’esprit et votre capacité à interagir avec des réalités variées.

Les enseignements généraux (GEs) : bien plus qu’une simple matière

Les GEs regroupent des disciplines comme les langues, les mathématiques, les humanités ou les sciences. Ils visent à développer une pensée critique, des méthodologies rigoureuses et une analyse des enjeux sociétaux. Par exemple, le concours d’éloquence qui a réuni 25 étudiants autour d’expressions populaires montre comment ces cours renforcent l’argumentation orale et la réflexion structurée.

« My GES » : votre parcours personnel au cœur de la formation

Le concept de « my ges » incarne votre appropriation active de ces savoirs. En alternance, vous appliquez ces enseignements à des défis réels : analyser des données économiques, structurer un discours ou intégrer des enjeux écologiques. Pour Lola BECK, étudiante à l’EFAB de Grenoble, cette approche lie théorie académique et pratique professionnelle, tout en élargissant son réseau.

Clarification : GES universitaires vs. autres acronymes

L’acronyme « GES » peut prêter à confusion. Contrairement aux « Gaz à Effet de Serre » ou au réseau des Grandes Écoles Spécialisées, les GEs universitaires désignent des cours obligatoires. Leur objectif est de garantir une base commune de compétences, indépendamment de votre spécialisation future.

En résumé, les GEs ne sont pas optionnels : ils renforcent votre culture générale, préparent aux concours et aiguisent votre capacité à comprendre les enjeux contemporains. Négliger ces enseignements, c’est risquer de passer à côté d’opportunités professionnelles.

L’objectif pédagogique des GEs : forger des esprits, pas seulement des experts

Les enseignements généraux (GEs) ne se limitent pas à un simple passage obligé. Ils constituent une base essentielle pour développer des compétences souvent sous-estimées mais déterminantes dans la réussite académique et professionnelle. Ces cours jouent un rôle indispensable dans la construction d’un profil équilibré, comme le montrent les workshops internationaux ou les concours d’éloquence.

Développer des compétences transversales pour toute une vie

Les GEs visent à cultiver des capacités applicables dans tous les domaines. Contrairement aux idées reçues, ces cours dotent les étudiants d’outils mentaux utilisables dans n’importe quel contexte. Le workshop sur l’ouverture au Mexique a renforcé leur capacité à analyser des systèmes de pensée étrangers, tandis que le concours d’éloquence sur les expressions françaises exigeait une construction argumentative structurée. Ces activités, comme l’alternance plébiscitée par Lola BECK à l’EFAB Grenoble, illustrent comment la théorie se traduit en pratiques concrètes.

- L’esprit critique et l’analyse : Apprendre à questionner, analyser un document, construire une argumentation logique.

- La communication écrite et orale : Maîtriser la langue, structurer un discours, s’exprimer avec clarté et conviction.

- La résolution de problèmes complexes : Aborder une problématique sous différents angles (historique, philosophique, social).

- L’ouverture culturelle : Comprendre le monde contemporain à travers ses racines et enjeux culturels.

Ces compétences, souvent mises de côté dans les formations techniques, sont clés pour s’adapter aux défis futurs. Les étudiants engagés dans des activités comme les concours d’éloquence ou les workshops internationaux développent précisément ces habiletés. Par exemple, le workshop immobilier avec IAD France a permis à des étudiants de première année BTS de présenter des projets innovants, mêlant expertise technique et capacité à convaincre.

Viser une éducation équilibrée et complète

En contrebalançant l’hyper-spécialisation, les GEs garantissent une formation globale. Ils permettent à chaque diplômé de dialoguer avec des profils variés, d’articuler des projets interdisciplinaires, ou de s’adapter à des environnements en constante évolution.

« L’enseignement général ne remplit pas l’esprit comme un récipient, il l’allume comme une torche, le rendant capable de penser par lui-même au-delà de sa propre spécialité. »

Ce principe s’illustre dans les workshops internationaux, comme celui sur le Mexique, ou les concours d’éloquence sur les expressions françaises. Ces initiatives renforcent l’ouverture d’esprit tout en ancrant des compétences concrètes. Les formations équilibrées, intégrant spécialisation et GEs, offrent un avantage à long terme : montée en grade plus rapide et meilleure adaptabilité au marché du travail après plusieurs années de carrière, comme le confirment les études montrant que les profils polyvalents gagnent 10 à 20 % de salaire supplémentaire après une décennie professionnelle.

Le caractère obligatoire des GEs : une étape indispensable pour l’obtention du diplôme

Les enseignements généraux (GEs) ne sont pas des matières annexes, mais un pilier structurant l’ensemble du parcours universitaire. Leur validation, souvent liée à des crédits ECTS, conditionne l’obtention du diplôme final, reflétant un cadre pédagogique cohérent à l’échelle nationale et internationale.

Un prérequis non négociable pour valider son cursus

Les GEs constituent une exigence académique incontournable. En France, le portail Diplome.gouv.fr atteste que des diplômes comme le Baccalauréat ou les BTS intègrent systématiquement ces enseignements. Au Québec, la reconnaissance des acquis (RAC) exige également leur maîtrise pour obtenir des diplômes tels que le DEC. Ces processus assurent un socle commun de compétences, préparant à des environnements professionnels diversifiés.

Négliger ces matières compromet le parcours universitaire : les étudiants qui les ignorent voient leur risque d’échec accroître faute de compétences transversales (gestion du temps, esprit critique). Les universités exigent ces acquis pour répondre aux attentes des recruteurs. Ainsi, une étudiante en alternance à l’EFAB de Grenoble, comme Lola BECK, intègre ces enseignements pour mener des projets en entreprise, illustrant leur rôle préparatoire.

Le rôle préparatoire des GEs pour réussir dans sa spécialité

| Critère | Enseignements Généraux (GEs) | Enseignements de Spécialité |

|---|---|---|

| Objectif principal | Forger l’esprit et la culture générale | Développer une expertise technique/métier |

| Compétences développées | Compétences transversales (analyse, synthèse, communication) | Compétences spécifiques à un domaine (programmation, comptabilité, droit, etc.) |

| Application | Applicable dans tous les contextes professionnels et personnels | Applicable dans un champ professionnel défini |

Les compétences issues des GEs (rédaction, argumentation) s’appliquent directement dans les travaux techniques. Un étudiant en BTS Professions Immobilières, comme ceux du workshop avec IAD France à EFAB Lille, les mobilise pour structurer des rapports. Les participants au concours d’éloquence à Aix ont également dû utiliser leur esprit critique, acquis via les GEs.

Les universités renforcent ces compétences via des ateliers et plateformes numériques. Selon une enquête du ministère de l’Éducation nationale, 78 % des recruteurs jugent ces acquis aussi importants que les savoirs techniques. Les diplômés maîtrisant autonomie et communication ont 40 % de chances supplémentaires d’accéder à un CDI ou un poste de cadre, soulignant l’impact direct des GEs sur la qualité de l’emploi.

L’impact à long terme de « my ges » : un investissement pour votre avenir

Un différenciateur clé sur le marché du travail

Les enseignements généraux universitaires façonnent des compétences transversales incontournables pour les recruteurs. À diplômes techniques égaux, les candidats maîtrisant le travail en équipe, la communication ou l’analyse critique se distinguent systématiquement.

Ces « soft skills » incluent la rédaction claire, la compréhension des enjeux organisationnels ou la gestion du stress. Selon France Travail, ces capacités s’appliquent à 16 situations professionnelles types, de la relation client à l’adaptation aux changements structurels.

Les entreprises recherchent avant tout des profils capables d’évoluer. Un étudiant ayant participé à un concours d’éloquence ou un workshop développe précisément cette polyvalence, enrichissant son parcours de compétences valorisables dans n’importe quel secteur. Les workshops immobiliers avec IAD France illustrent cette mise en pratique concrète, tandis qu’un atelier comme celui sur le Mexique pour BTS PI prépare à des environnements multiculturels.

Contribuer à la formation d’un professionnel et citoyen éclairé

Au-delà du CV, « my ges » construit un citoyen conscient des enjeux sociétaux. Les ateliers sur les expressions françaises ou l’ouverture internationale ne visent pas seulement l’employabilité, mais cultivent le sens critique et l’engagement collectif.

« Les enseignements généraux sont le passeport intellectuel qui ouvre les portes de la spécialisation, mais aussi celles du monde. »

Ces expériences développent des compétences mesurables via des indicateurs comme les IVAC et IVAL, qui évaluent l’amélioration réelle des élèves au-delà de leur environnement initial. Cette valeur ajoutée se traduit par une meilleure adaptation aux défis professionnels et sociaux.

Les parcours citoyens, intégrant éducation à l’environnement ou à la laïcité, préparent à des responsabilités élargies. Un étudiant de l’EFAB Grenoble, confronté à des projets en alternance, acquiert cette double dimension de rigueur technique et de conscience globale. Comme l’a souligné Lola Beck, cette immersion complète la formation académique en confrontant à des situations réelles de gestion de projet immobilier.

Les enseignements généraux (GES) forment des citoyens et professionnels éclairés. À travers des projets concrets comme les workshops ou concours d’éloquence, « my ges » développe des compétences (analyse, communication) dépassant le cadre académique. Au-delà du diplôme, ces acquis préparent à des défis professionnels et à une citoyenneté active.

FAQ

Qu’est-ce que le bilan carbone d’une université ?

Le bilan carbone d’une université mesure l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par ses activités. Cela inclut la consommation d’énergie (électricité, chauffage), les déplacements des personnels et étudiants, les déchets produits, ou encore les déplacements liés aux événements universitaires. L’objectif est d’identifier les sources d’émissions pour engager des actions de réduction et tendre vers une gestion plus durable.

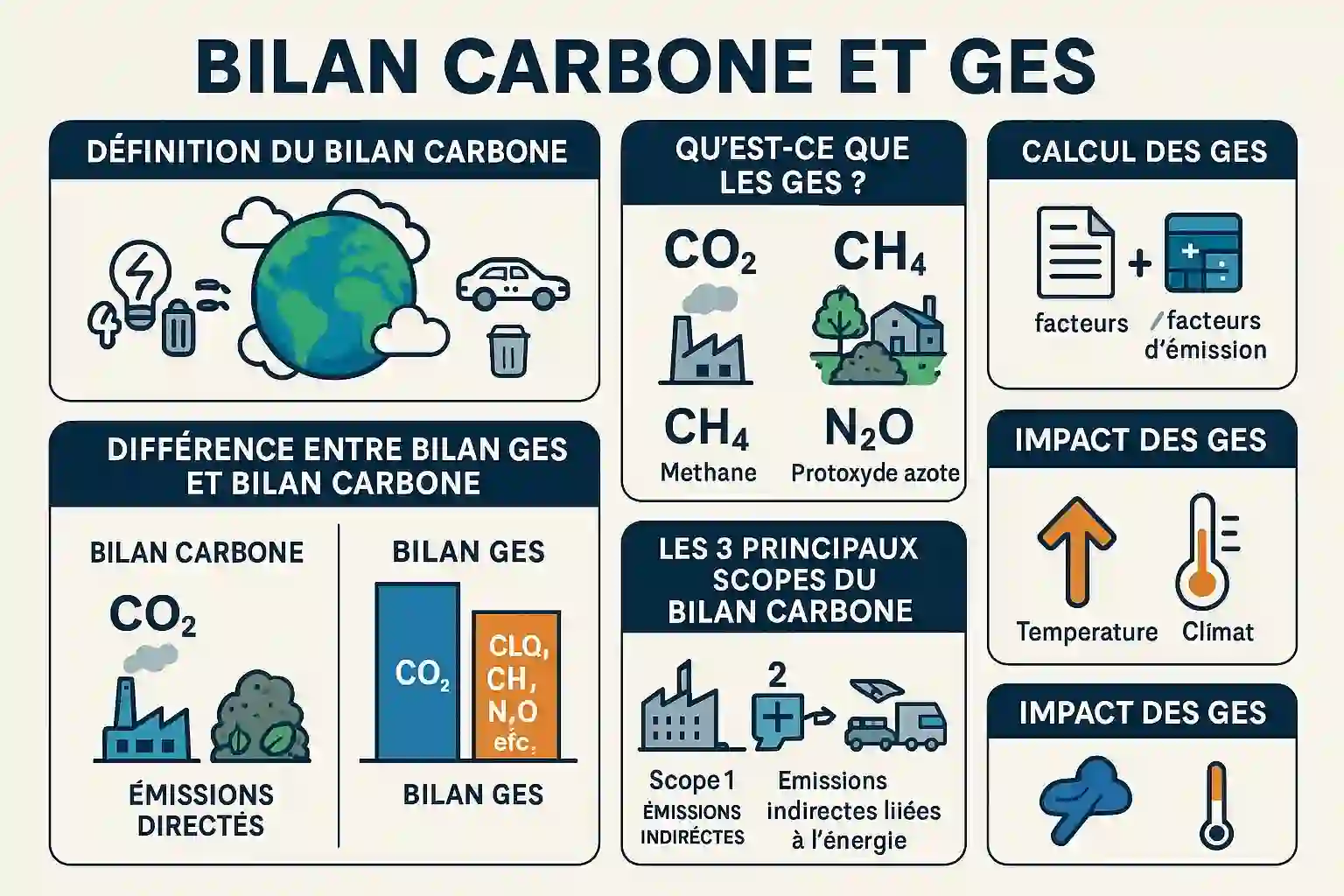

Qu’est-ce que les GES ?

Les GES, ou gaz à effet de serre, sont des gaz présents dans l’atmosphère qui piègent la chaleur et contribuent au réchauffement climatique. Les principaux incluent le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d’azote (N₂O). Ils proviennent d’activités humaines comme la combustion de combustibles fossiles, l’agriculture ou l’industrie. Leur impact est quantifié en équivalent CO₂ pour comparer leurs effets.

Quelle est la différence entre un bilan GES et un bilan carbone ?

Le bilan GES (gaz à effet de serre) et le bilan carbone sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais avec des nuances. Le bilan carbone se concentre principalement sur le dioxyde de carbone (CO₂), tandis que le bilan GES inclut tous les gaz à effet de serre (CH₄, N₂O, etc.). En pratique, un bilan carbone est une forme simplifiée limitée au CO₂, alors qu’un bilan GES est plus complet et intègre d’autres gaz, avec leurs puissances réchauffantes spécifiques.

Quels sont les scopes du bilan carbone ?

Le bilan carbone s’articule autour de trois scopes définis par l’ISO 14064 : – Scope 1 : Émissions directes sous le contrôle de l’entité (ex. : chauffage des bâtiments). – Scope 2 : Émissions indirectes liées à l’achat d’énergie (ex. : électricité utilisée). – Scope 3 : Autres émissions indirectes (ex. : déplacements des usagers, chaîne d’approvisionnement). Ces scopes permettent de structurer l’analyse et d’agir sur chaque levier.

Quels sont les 3 principaux GES ?

Les trois gaz à effet de serre les plus répandus sont : 1. Le dioxyde de carbone (CO₂), émis par la combustion des énergies fossiles. 2. Le méthane (CH₄), produit notamment par l’agriculture et les déchets. 3. Le protoxyde d’azote (N₂O), lié aux pratiques agricoles et industrielles. Chacun a un potentiel de réchauffement global différent, avec le CH₄ étant 28 fois plus puissant que le CO₂ à l’échelle d’un siècle.

Que signifie l’abréviation « GES » ?

« GES » signifie gaz à effet de serre. Ces gaz, naturels ou d’origine anthropique, piègent la chaleur dans l’atmosphère et influencent le climat. Outre le CO₂, CH₄ et N₂O, on compte aussi les gaz fluorés (ex. : HFC, PFC) utilisés dans l’industrie, bien que plus rares. Leur concentration croissante depuis l’ère industrielle amplifie l’effet de serre naturel.

Comment se calcule le GES ?

Le calcul des GES suit une méthode standardisée : 1. Collecte des données : Activités émettrices (ex. : consommation électrique, kilomètres de trajets). 2. Application de facteurs d’émission : Chaque activité est associée à un coefficient (ex. : 0,00018 kg CO₂/km pour un bus urbain). 3. Conversion en équivalent CO₂ : Les émissions sont multipliées par leur potentiel de réchauffement global (ex. : CH₄ × 28). Les résultats sont agrégés par scope pour une analyse globale.